はじめに:「隠されたSOS」に気づく、父親の洞察力

「大丈夫だから」「ほっといて」。 部屋のドア越しに聞こえる、ぶっきらぼうな声。 中学生になると、子どもは心身の不調を隠すようになります。部活を休みたくない、勉強の遅れが心配、そして何より、親に弱みを見せたくないというプライド。

彼らが立てこもる、思春期という名の”壁”。その壁の向こう側から聞こえる、かすかなSOSのサインに、父親は気づくことができるでしょうか。

この年代の救急対応で試されるのは、言葉少ない我が子の様子から異変を察知し、プライドを尊重しつつも”踏み込むべき時”を見極める、父親の深い洞察力です。

中学生の体と症状の特徴:「大丈夫」の裏側にあるサイン

思春期の子どもの不調は、幼児期とは全く異なる背景を持っています。

特徴①:心身の不調を隠す・軽視する傾向

「これくらいで休んでいられない」という責任感や、「親に心配をかけたくない」という気持ちから、体調不良を我慢してしまうことが非常に多いです。パパが「大丈夫か?」と聞いても、「大丈夫」としか答えないことを前提に対応を考えましょう。

特徴②:ストレス性の症状が顕著に

受験や友人関係、部活のプレッシャーなど、急激に増大する精神的ストレスが、頭痛、腹痛、吐き気、めまいといった身体症状(心身症)として現れやすくなります。

特徴③:生活習慣の乱れが不調の引き金に

深夜までの勉強やゲームによる睡眠不足、朝食を抜く、塾の前にジャンクフードで済ませるなどの食生活の乱れが、免疫力を低下させ、体調不良の直接的な原因になることも少なくありません。

【症状別】夜間救急マニュアル

Case 1:発熱

Step 1: 観察&対話(チェックリスト)

「大丈夫」という言葉を鵜呑みにせず、客観的な事実から判断します。

- □ 表情や呼吸は?(いつもより明らかに元気がない、呼吸が速いなど)

- □ 食事は摂れているか?(夕食を残していなかったか)

- □ 部屋の様子は?(生活の乱れのサインはないか)

- □ どう話しかけるか?

- (NG)「熱があるんじゃないの?正直に言いなさい!」

- (OK)「なんか今日静かだけど、疲れてる?テスト勉強、大変そうだな」 と、本人ではなく状況を主語にして、話のきっかけを作ります。

Step 2: 対応(What to Do)

- 本人の自主性を尊重する: 「薬、机に置いとくから、辛かったら飲みな」「何か飲みたいものあったら、LINEしてくれていいぞ」と、本人に選択権を与える形でサポートします。

- 論理的に説得する: 「ここで無理して悪化させると、週末の部活の試合に出られなくなるぞ。今しっかり休むのが一番合理的だ」など、感情論ではなく、メリット・デメリットで冷静に伝えます。

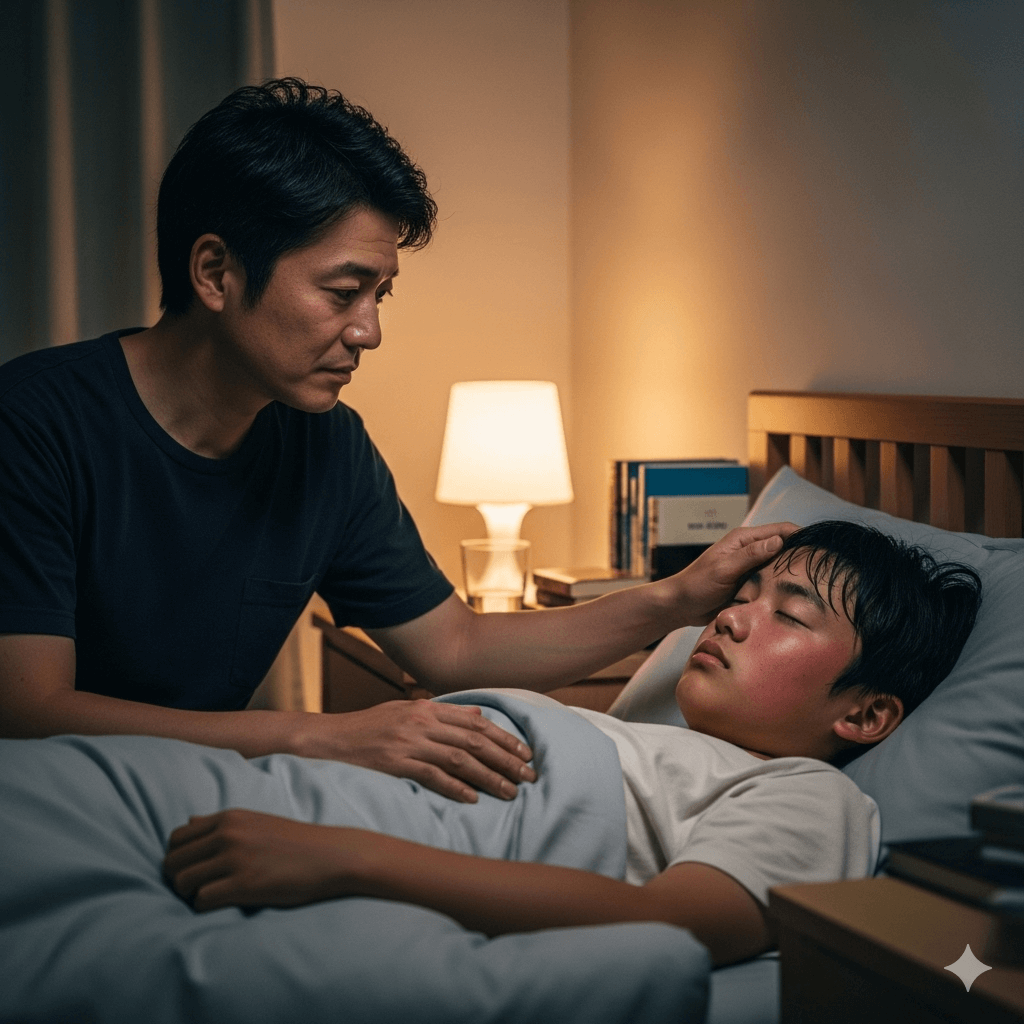

- さりげなく見守る: 干渉を嫌う時期なので、「おやすみ」と言った後、深夜にもう一度、そっと部屋のドアを開けて呼吸の様子を確認するなどの配慮が必要です。

NG行動(What Not to Do)

- NG:「大丈夫」という言葉を信じ込み、完全に放置する。 →「何かあったら、いつでも言えよ」という言葉を添え、気にかけている姿勢を見せ続けることが重要です。

- NG:原因を決めつけて叱責する。 →「またスマホばっかり見てるからだ!」と決めつけると、子どもは心を閉ざし、本当に大事なことを話してくれなくなります。

Case 2:嘔吐

Step 1: 観察&対話(チェックリスト)

- □ 熱や下痢などの身体症状はあるか?

- □ 最近、特に大きなストレスを抱えている様子はなかったか?

- □ 女の子の場合、生理痛が重い可能性も考慮する。

- □ (言い出しにくい可能性も念頭に)友人との外食や、隠れての飲酒など、普段と違う行動はなかったか?

Step 2: 対応(What to Do)

- プライバシーに配慮する: 部屋のドアをノックし、「体調、悪そうだな。何か手伝うことあるか?」と、本人のテリトリーを尊重しながら声をかけます。

- 安心できる環境を作る: 消化に良い食事を「作っておくから、食べたくなったら食べな」とプレッシャーを与えずに提供したり、背中をさすってあげたり。言葉よりも、静かな行動で寄り添います。

NG行動(What Not to Do)

- NG:原因を根掘り葉掘り、尋問のように詮索する。 →特にストレスが原因の場合、問い詰められることで症状が悪化することもあります。「話したくなったら聞くよ」というスタンスで待ちましょう。

- NG:安易に市販の胃腸薬を渡す。 →症状をこじらせ、本来の病気の診断を遅らせる可能性があります。

Case 3:けいれん

Step 1: 観察(チェックリスト)

この年齢で初めてけいれんを起こした場合、「様子を見る」という選択肢は存在しません。

- □ 中学生のけいれんは、即座に対応が必要な緊急事態と認識する。

- □ 熱性けいれんの可能性は極めて低く、てんかんや脳の病気、薬物など、より重篤な原因を考える必要があります。

Step 2: 対応(What to Do)

- ためらわずに、すぐに救急車(#119)を呼ぶ。 →「大げさだと思われたら…」という躊躇は不要です。父親の最も重要な役割は、子どもの命を守る決断をすることです。

- 救急隊員に伝える情報を集める: 救急車を待つ間、本人が服用中の薬はないか、アレルギーの有無、いつからどんな症状があったかなどを、わかる範囲でまとめておきます。

NG行動(What Not to Do)

- NG:「すぐ治まるだろう」と数分間、様子を見てしまう。 →一刻も早い専門的な医療が必要です。

- NG:本人のプライドを気にして、救急車を呼ぶのをためらう。 →世間体よりも、我が子の命が最優先です。

パパの最終判断:連絡先の使い分け

【すぐに救急車(#119)】

- けいれんを起こした。

- 転倒などで頭を強く打ち、意識がおかしい、何度も吐く。

- 経験したことのないような激しい頭痛や腹痛を訴える。

- 呼吸が異常に速い、または極端に苦しそう。

【夜間救急外来か、翌朝か】

- 中学生の場合、体力があるため、夜間救急の必要性は小学生よりは低くなります。意識がはっきりしていて会話ができ、水分も摂れているなら、翌朝一番でかかりつけ医を受診する方が、的確な診断を受けやすいことが多いです。

- 判断に迷う場合は、#8000(こども医療でんわ相談)が利用できる地域もありますが、自治体によっては対象年齢が15歳未満の場合があります。事前に確認しておきましょう。

まとめ:父親は、子どもの”最後の砦”。最高の理解者であれ

親から距離を置き、自立への道を歩み始める中学生。彼らが一人で戦っているように見えても、病気という心細い状況に陥った時、最後に頼れるのは親の存在です。

普段はぶつかり合っていても、いざという時には冷静かつ的確に自分を守ってくれる。その父親の姿は、子どもの心に「自分は一人ではない」という絶対的な安心感を刻み込みます。

父親とは、子どもの人生における”最後の砦”なのです。

コメント